[더블유스타트업 김예은 기자] 우리나라 중소기업의 디지털 성숙도는 100점 만점에 41점에 그쳐 전문 인력 확보 등 지원대책이 강구돼야 할것으로 지적됐다.

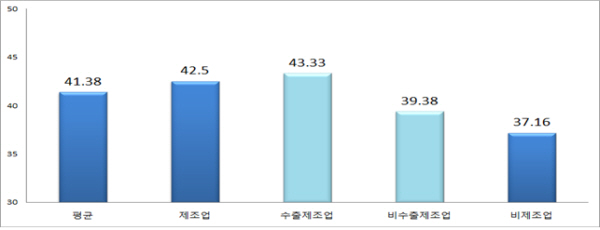

14일 중소기업중앙회(중기중앙회)에 따르면 지난달 3~5일 414개 중소기업을 대상으로 '중소기업의 디지털 성숙도 조사'를 한 결과 문항별 응답을 100점 만점으로 환산한 디지털 성숙도는 41.4점에 그져 디지털 전환역량이 미흡한 것으로 나타났다.

업종별로는 제조업(42.5점)이 비제조업(38.5점)에 비해 높았다. 제조업 중 수출 기업(43.3점)이 내수기업(39.4점)에 비해 높은 점수를 기록했다.

비제조업 역시 수출 기업(44.1점)이 내수기업(37.4점) 대비 높은 점수를 보였다. 이를 통해 전반적으로 디지털 성숙도는 수출 경쟁력과 비례하는 것으로 나타났다.

하지만 현재 16.7%의 기업만이 전략적으로 디지털화에 대비하고 있고 65.5%의 중소기업은 그렇지 않은 것으로 드러났다.

특히 수출 기업은 20.6%가 디지털화 전햑을 준비하고 있지만 내수기업은 10.5%만 준비하고 있는 것으로 응답해 수출기업에 비해 내수기업의 준비 속도가 느렸다.

수출액 및 매출액 규모에 따라서도 디지털 성숙도는 큰 차이를 보였다. 수출액이 30억원 이상이 제조업(49.6점)이 10억원 미만(37.4점)에 비해 높은 점수를 기록했다.

매출액이 100억원 이상인 제조업(50.8점)이 30억원 미만인 기업(38.6점)보다 높았다. 비제조업도 매출액 100억원 이상 기업(45.3점)이 30억원 미만 기업(37.4점)보다 높은 것으로 조사됐다.

중소기업들은 디지털 전환에 대비하기 위해 필요한 사항(복수 응답)으로 사내 인력 교육(52.4%)을 가장 많이 꼽았고 온라인 플랫폼과의 연결(30.9%), 기업문화 변화(29.5%), 전문가 컨설팅(23.7%)등의 순이었다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 “최근 디지털 전환은 전 세계적으로 피할 수 없는 흐름이지만 국내 중소기업의 16.7%만이 디지털 전환 전략을 수립해 대응하는 것으로 나타났다”고 말했다.

이어 “업종의 특성, 규모의 한계 등으로 인해 실제 중소기업이 빠르게 디지털화되기는 어려운 환경이지만, 글로벌 경쟁력을 상실하지 않도록 중소기업이 특히 어려움을 겪고 있는 전문 인력 확보, 비즈니스 모델 개발 등을 지원할 필요가 있다”고 지적했다.