창업기업 업력별 생존 비중은 7년째 그대로, 사실상 고착화

코로나19 팬데믹으로 대다수 스타트업 매출 감소‧투자 유치 실패 겪어

‘K-스타트업 3.0’으로 진화 위해 장수 스타트업 성장 환경 마련해야

[더블유스타트업 채명석 기자] 수많은 사람이 큰 꿈을 안고 창업의 길에 들어섰지만, 7년 후 살아남은 기업은 전체의 3분의 1에 불과했다.

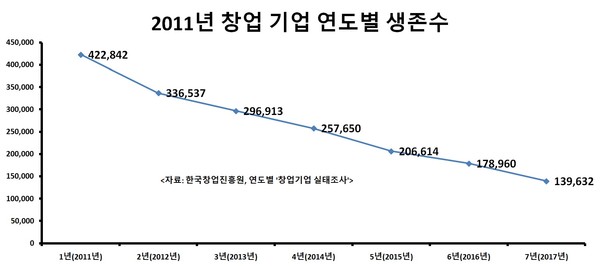

‘서울와이어’가 중소기업청과 창업진흥원이 매년 발간하는 ‘창업기업 실태조사’ 보고서 2013년 판부터 2019년 판까지 수록된 업력별 창업 초기기업 통계를 분석해 본 결과 2011년 창업한 기업 42만2842개 사들 가운데 2017년에 살아남은 기업은 13만9632개사에 불과했다. 28만3210개사가 폐업한 것으로, 생존율은 33.0%였다.

이 수치는 전국 16개 시‧도 중소기업 중 창업에서 제외되는 업종을 제외한 전산업을 영위하는 기업체로서 사업을 개시한 날부터 7년이 지나지 않은 기업들 가운데 표본을 뽑아 설문 조사한 뒤 통계 기법을 활용해 전체 기업 수를 추산한 것이다. 연도별로 조사 대상이 변화가 있으므로 직접적인 비교를 할 수 없지만, 전체 흐름을 살펴보는 데에는 큰 무리가 없다.

창업 초기기업은 중소기업창업 지원법에 명시된 용어로, 창업 후 7년이 경과하지 아니한 기업을 말한다. 5년 이내의 창업기업에는 재산세와 법인세 등을 감면하고 7년 이내의 창업기업은 창업자금 등을 지원한다.

연도별로 살펴보면, 창업 후 2년 만에 8만6304개사가 줄어 가장 큰 감소 폭을 보였다. 3년 차에 들어서면 3만9625개사, 4년 차에는 3만9263개사가 줄었다가 5년 차에 5만1036개사가 문을 닫았다. 이어 6년 차에는 2만7654개사가, 7년 차에는 3만9328개사가 사라졌다.

2011년생 기업들의 첫해 자산은 평균 2억2960만7000원이었으며, 7년 후에는 7억1694만4,261원으로 늘었다. 또한, 창업 첫해 매출은 평균 2968만1000원이었으며, 7년 후에는 6억4842만1594원으로 약 21.8배(약 2184.6%) 성장했다.

창업진흥원이 올해 발간한 보고서를 보면, 2019년 말 기준 조사 대상 174만7791개사(추정)의 업력별 기업 비중은 ▲1년 23.4% ▲2년 21.2% ▲3년 15.8% ▲4년 12.6% ▲5년 10.1% ▲6년 8.9% ▲7년 8.0%였다. 약간의 차이는 있지만 지난 7년간 발간한 보고서의 업력별 기업 비중은 이 추세를 유지했다.

창업 초기기업은 7년간 정부가 제공하는 세제‧금융 제도를 지원받을 수 있어 일반 기업들보다 사업을 할 수 있는 여건이 낫다는 평가를 받고 있으며, 중소벤처기업부도 이들 창업지원 기업의 5년 후 생존율이 일반 기업보다 두 배 높다는 통계를 발표한 바 있다. 그런데도 5년 이상 업력을 보유한 기업 비중이 늘지 않았다. 즉, 생존율을 높이지 못했다는 것이다. 그만큼 창업을 한 뒤 사업을 지속해서 이어가기가 어렵다는 것을 의미한다.

◆업력별 기업 생존율 '그대로'

스타트업을 포함한 한국 신생 기업의 생존율은 선진국들 가운데에도 최하위 수준이다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2015년 기준 국내 창업기업의 3년 후 생존율은 39%로 스웨덴(75%), 영국(59%), 미국(58%), 프랑스(54%), 독일(52%) 등에 비해 크게 떨어지는 것으로 조사됐다. 조사 대상 26개국 가운데 25위를 차지한 한국 창업기업의 3년 내 생존율은 1위를 차지한 스웨덴의 절반에 그친다.

한국 창업기업이 세계적인 기업으로 발돋움하는 때도 극소수다. 전 세계 스타트업 기업들의 홈페이지와 SNS(사회관계망) 등 트래픽을 분석해 영향력 순위를 정하는 ‘스타트업랭킹’에 따르면, 2020년 11월 11일 기준 전 세계 500위 스타트업에 이름을 올린 한국 기업은 플래텀(Platum, 147위)과 플리토(Flitto, 348위) 뿐이었다.

스타트업이 꿈꾸는 유니콘(기업가치 1조 원 이상인 비상장 스타트업) 기업 수도 13개사에 불과하다. 중소벤처기업부가 지난달 20일 발표한 공식 통계에 따르면, 국내 유니콘 기업은 ▲쿠팡 ▲크래프톤 ▲옐로모바일 ▲비바리퍼블리카 ▲위메프 ▲무신사 ▲지피클럽 ▲엘앤피코스메틱 ▲에이프로젠 ▲야놀자 ▲티몬 ▲쏘카 ▲기업명 비공개 등이다.

여기에 상장(IPO)이나 기업 인수‧합병(M&A)으로 집계에 빠졌지만, 기업가치 1조 원이 넘은 이력이 있는 기업 7곳, ▲카카오게임즈 ▲펄어비스 ▲더블유게임즈 ▲잇츠한불 ▲CJ게임즈 ▲우아한형제들을 포함하면 지금까지 국내 유니콘 기업은 총 20개사다. 창업진흥원이 2019년 판 보고서 작성을 위해 참고한 1~7년 차 창업 초기기업 수 174만7791개사에 비교하면 0.001%에 불과하다. 큰 꿈을 품고 창업의 길에 나섰지만, 현실은 고달픈 삶의 연속이다.

◆코로나19 직격탄, 어려움 가중

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행)도 스타트업에 엄청난 충격을 안겼다. 지난 9월 7일 코리아스타트업포럼이 발표한 자료에 따르면, 스타트업의 41.5%가 매출 급감에 휘청이고 있다. 투자 차질(33%)과 해외 사업 난항(16%)으로 어려움에 부닥친 곳도 많다.

국내 매출 감소분을 해외에서 만회해야 하지만 이마저도 쉽지 않다. 해외 곳곳에서 열리던 글로벌 전시회와 포럼이 취소 또는 연기되면서 신기술을 선보일 기회가 그만큼 줄었다. 스타트업 투자 분위기도 위축되어 초기 단계 스타트업이 더 큰 피해를 보고 있다. 벤처캐피털업계에서 시드, 시리즈A 등 초기 단계 투자에 신중을 기하고 있기 때문이다.

기업과 기관 등이 주최하는 데모데이도 취소되어 투자 유치와 네트워크를 만들기도 쉽지 않다. 데모데이는 스타트업들이 투자자에게 사업모델을 소개하고 투자를 유치하는 행사로, 초기 스타트업 창업자에게는 투자자를 직접 만날 수 있는 무엇보다 소중한 기회다. 그러나 이 또한 코로나19로 인해 열리지 않고 있다.

◆실패해도 다시 도전하는 문화 조성해야

모든 스타트업이 성공할 수는 없다. 미국 실리콘밸리에서도 유니콘 이상 성공하는 스타트업의 비율은 그리 높지 않다고 한다. 따라서 성공담만으로 스타트업의 모든 것을 설명할 수 없다. 그보다 더 중요한 것은 스타트업은 실패할 수 있고, 실패가 창업자의 발목을 잡지 않는 사회 분위기를 조성하는 것이다. 과거보다 한국도 사업의 실패를 일종의 죄로 여기는 분위기가 많이 개선됐다. 또한, 새로운 아이템으로 다시 도전하는 기업인들도 늘고 있다. ‘K-스타트업 2.0’은 ‘실패할 수 있고, 다시 일어설 수 있는’ 스타트업 문화가 정착되고 있다는 점에서 의미를 둬야 한다. 이런 기반이 없다면 도전하는 기업가 정신의 부활은 불가능하다.

타성에 젖은 기성 기업에서는 나오기 힘든 기술과 아이디어로 무장한 수많은 스타트업이 전국 곳곳에서. 또는 해외로 나가 사업을 하고 있다. 이들이 내놓은 제품과 서비스에 소비자들이 열광하고 있다. 이들은 이미 한국경제에 신선한 바람을 불어넣고 있다.

앞으로 맞이할 ‘K-스타트업 3.0’ 시대에는 스타트업 내에서도 조짐이 보이는 벤처기업 시절의 네이버와 다음과 같은 대표 기업을 많이 만들어내야 한다. 이들 기업은 벤처 창업자들에게 우상이자 지향점이었다. 스타트업 시대에도 더 많은 유니콘 기업을 키워내 도전의식을 키워야 한다.

그러면서 ‘부익부 빈익빈’ 현상을 해소하기 위한 노력도 필요하다. 네이버와 다음과 같은 대현 벤처기업이 출현했지만, 이 과정에서 투자 및 지원이 소수의 대형 벤처기업에 집중됐다. 벤처기업은 모험을 즐겨야 하는데, 어느 순간 국내 벤처캐피털, 엔젤투자자들은 사업모델보다 투자금 회수 가능성만 보고 안전한 투자만 했다. 벤처 붐이 단명으로 끝난 이유 가운데 하나다.

스타트업도 벤처 시대와 같은 분위기가 벌어지고 있다고 한다. 유니콘이 될 가능성이 큰 기업 위주로만 투자가 몰리고 있다. 사업 가능성을 따져보지도 않고 무작정 창업만 한 뒤 투자 유치에만 몰두하는 창업가들의 마인드를 개선해야 한다. 이러한 창업자와 투자자들로 인해 정작 성공 가능성이 큰 스타트업들도 피해를 본다.

50년, 100년의 역사를 쓰는 장수하는 스타트업들이 많이 나와 한국경제 성장에 이바지할 수 있도록 관련 법‧제도를 정비해야 한다.

관련기사

- [K-스타트업 2.0] 요리·서빙부터 분리수거까지...로봇으로 삶의 질 높인다

- [K-스타트업 2.0] 오디오북, 디지털미디어를 입다

- [K-스타트업 2.0] 기술·콘텐츠로 엔터시장 ‘새 바람’

- [K-스타트업 2.0] ‘개인에게 주는 선물’을 발굴하는 뷰티 스타트업

- [K-스타트업 2.0] 가상자산거래소 기대주 '포블게이트'

- [K-스타트업 2.0] “다름”을 추구하는 배달 스타트업

- [K-스타트업 2.0] 드론 스타트업 데이터 분석 새 지평 연다

- [K-스타트업 2.0] 게임강국 한국, 스타트업도 승승장구

- [K-스타트업 2.0] 세계 시장으로 뻗어가는 드라마 동영상 스타트업: 인덴트코퍼레이션·요쿠스 등 관심 집중

- [K-스타트업 2.0] 세계 시장으로 뻗어가는 한류 스타트업: 마뮤테·메이크스타·스타패스