[이슈앤비즈 박소란 기자] 삼성전자가 포스텍(POSTECH)과의 산학협력으로 진행한 ‘초소형 안구 카메라용 메타렌즈’ 연구 논문이 세계적인 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’에 최근 게재됐다고 13일 밝혔다.

이번 연구는 삼성리서치 윤정근 연구원과 포스텍 노준석 교수 중심으로 이루어졌으며, 포스텍 강현정 연구원이 공동 제1저자로 참여했다.

삼성전자는 혁신적인 아이디어 제시부터 실제 구현과 검증까지, 전 과정을 아우르는 체계를 통해 차세대 광학소자 개발과 다양한 디바이스 차별화 가능성을 확인했다.

특히 이번 성과는 XR(eXtended Reality) 디바이스의 두께와 무게를 줄이고, 스마트폰 카메라의 높이를 낮춰 일명 ‘카툭튀(스마트폰에서 카메라만 튀어나오는 현상)’ 개선 가능성을 보여 주었다. 무엇보다 기존 메타렌즈 상용화를 가로막았던 한계들을 극복했다는 점에서 의미가 크다.

세계 최초 ‘2/3 파장 위상 지연’ 메타렌즈 구현

메타렌즈(Metalens)는 기존의 굴절렌즈와는 다른 방식으로 빛을 다루는 차세대 광학 기술이다. 굴절렌즈는 곡면 소재에서 빛을 꺾는 ‘굴절’ 현상을 이용해 초점을 맞추는 반면, 메타렌즈는 평평한 표면에 나노미터 크기의 기둥 구조를 세워 빛이 통과하며 휘어지고 퍼지는 ‘회절’ 현상을 이용한다.

두꺼운 유리나 플라스틱 대신 얇은 기판 위에 미세 구조를 새겨 렌즈 역할을 하기 때문에 훨씬 얇고 가벼운 광학 기기를 만드는 데 유리하다.

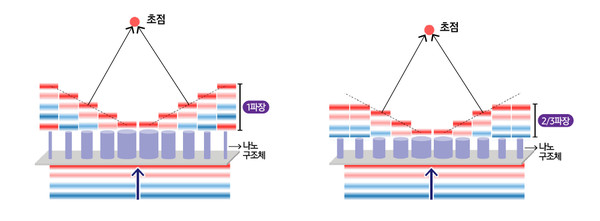

메타렌즈가 선명한 상을 만들려면 빛의 파동 속도를 조절하는 ‘위상 지연’이 필요하다. 서로 다른 경로를 지난 빛줄기가 정확히 한 점에서 맞물려야 또렷한 상을 얻을 수 있기 때문이다.

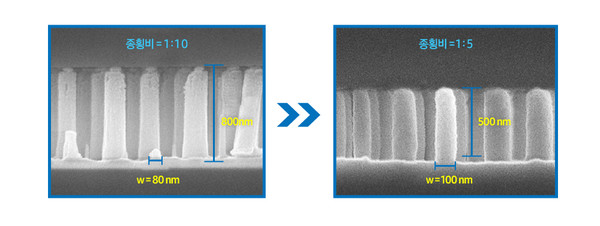

기존 방식은 빛줄기가 위치에 따라서 ‘한 파장(빛이 한 번 진동하는 길이)’만큼 늦춰지도록 설계해 위상을 맞췄다. 이를 위해 폭이 매우 좁고 길이가 긴(종횡비 1:10 이상) 수천만 개의 나노 기둥을 세워야 하는데, 제작이 까다롭고 부러지기 쉬워 상용화에 큰 걸림돌이 되었다.

연구팀은 최소 속도 제어량만을 이용해 정확히 빛을 제어하는 새로운 설계 규칙을 시도했다. 기존 한 파장이 아닌 2/3파장의 위상 지연만으로도 빛을 효율적으로 회절시킬 수 있는 방법을 세계 최초로 제시한 것이다. 슈퍼셀(supercell)을 구성하는 나노 구조체가 2/3 파장의 위상 지연 상태에서도 위상 기울기를 일정하게 유지하면, 원거리장(far-field)에서 파면이 안정적으로 유지되는 성질을 활용했다.

이 방식은 위상 지연이 나노 구조체의 폭과 길이에 비례한다는 점을 이용해 종횡비를 1:5 수준으로 낮출 수 있게 했다. 이를 통해 나노 기둥의 높이를 줄이면서도 기존과 동일한 광학 성능을 유지하고, 제작 난이도와 불량률을 낮추며 안정성을 높였다. 결과적으로 수율 향상과 가격 경쟁력 확보가 가능해졌다.

한 장의 메타렌즈로 구현한 초소형 카메라

연구팀은 개발한 메타렌즈를 기반으로 XR 디바이스용 적외선 초소형 안구 카메라도 구현했다. 얇은 두께로도 동공 추적과 홍채 구별이 가능함을 입증한 것.

메타렌즈의 적용으로 기존 굴절렌즈 기반 카메라 대비 두께를 20% 줄여 (2.0mm→1.6mm) 무게와 부피를 모두 경감했다. 또한 120도의 넓은 시야각에서 사용자의 시선 추적과 홍채 인증을 위한 특징점 구별 성능을 확보했으며, MTF 성능 역시 50%에서 72%로 향상됐다.

메타렌즈 상용화의 문을 열다

이번 연구는 빛의 회절을 제어하는 새로운 설계 원리를 제시함으로써, 메타렌즈 구현에 필요한 위상 지연을 줄이고 광학 성능, 기계적 안정성, 가격 경쟁력을 모두 확보할 수 있는 가능성을 열었다.

향후 가시광 영역으로 기술을 확장해 스마트폰 카메라 모듈의 돌출을 줄이고 다양한 이미징 센서를 더 작게 만들어 디바이스 차별화의 새로운 길을 개척할 것으로 기대한다.

삼성전자는 "앞으로도 미래를 선도해 나갈 혁신기술 확보를 위해 산학협력 등 다양한 연구를 지속할 계획"이라고 말했다.